:一

午前10:30分。

西安駅でW氏が見送ってくれた。

どこに行くか決めずに西安まで来てしまったのだが、

何度も耳に入る「敦煌」という街を

とりあえずのゴールに決めていた。

乗っているのは西域の都市ウルムチ行きの長距離列車である。

これからタクラマカン砂漠の方へ

西へ西へと列車は進んでいく。

シルクロードである。

景色は今までとは違い、荒涼とした砂の大地へと変わっていくだろう。

実はこの旅で完全に一人ぼっちになったのはこれが最初なのだ。

まったく知りもしない、縁も所縁もない外国に

一人でいるというのはどんなものか、

まさにそれがしたくてここまで来たわけだから、

準備万端というわけだ。

|

| 3400円くらいの安チケット |

:二

今回の列車旅程は、明日の昼頃に止まる

「柳園」なる駅で下車をするまでの30時間である。

今回も前回と同じランクの安チケットだ。

当然の如く車内は混雑を極める。

それでも向かいの席の中国人家族と知り合い

仲良くなった僕は暇つぶしのトランプに混ぜてもらったり

果物を分けてもらったりして楽しい時間を過ごす事ができた。

腹が減ると僕はお金の節約のため買い込んでいた

中国製即席麺を昼夜とも作りすすった。

それでも時間はあり余った。

:三

知り合った家族の一人にジェンホワンという若者がいて

少々英語を理解したので多少のコミュニケーションが取れた。

辺境行きの列車で会った日本人が珍しかったのか、

僕を特別に出会った人のように感じていたのだろうか。

たぶん高校生くらいの年のシャイな奴だったが僕を慕ってくれた。

そして彼は後で何か僕に渡したいものがあると言うのだった。

何だろうと思いながら、トイレに行くたび数時間も暇つぶしに列車内をあちこちうろついた。

リュックは座席の荷台に置いたままなので最初は気になり、

たまに様子をみに戻ったりしたが、たいした荷物もなかったし取られたらそれまでだと半ばあきらめるようにそのまま放置した。

|

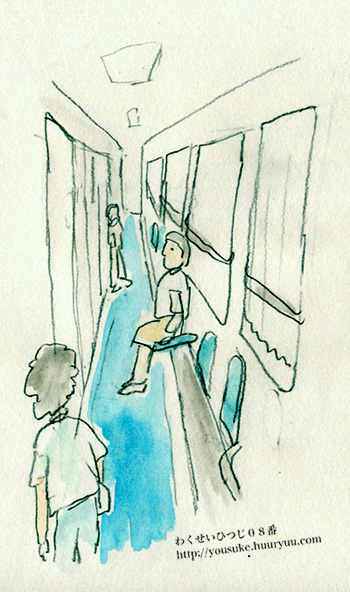

| 寝台がある車両に来て、くつろいだ。ここまでくると人も少なく清潔だ。 |

:四

夜、そうして比較的人の少ない通路で休んでいると

見知らぬ男から声をかけられた。

そのお兄さんはウルムチでセールスをやっている中国人で年は33才。

しきりにナカタ、ナカタとサッカーの中田選手の名前を言う

気さくな明るい男だ。

もう一人そばにいた人は風貌からしてウイグル人らしかった。

しきりに煙草を吸い顔は土のように黒く疲労が滲んでいる。

すでに年老いたかのような風貌だった。

しかし物腰は優しい。

しばらく二人と話していたのだが

そのうち、食堂車を買おうぜと話を持ちかけてきた。

一体どういうことだろう?

:五

食堂車はその名の通りの、車内レストランであるのだが

夜間は閉まっている。

どうやら、その食堂のテーブル席を寝る為に買うということらしい。

確かに前回のあの座席で寝る苦痛を思うと、考えただけで夜を過ごすのは辛い。

それになんだか面白そうな話である。

しかしそんなことが本当に許されるのだろうか。

誰から買うのかと言えば列車の車掌さんであった。

お兄さんは女車掌と商談し始め、1人30元(500円くらい)

彼女に渡せばOKだというのである。

どう考えても闇取引である。

このお金はこの車掌の小遣いになるのだろうか。

お金を渡すと

車掌は誰もいない食堂車の鍵をあけ僕らを中に通した。

テーブルは全部で12程あったろうか。

4人がけで真っ白いクロスが敷かれ、花瓶に花がさして置いてある。

硬座車両とはまるで違う清潔さである。

僕たちはそこのたくさんの席の一つに座った。

むさ苦しさもなく静かに眠れる清潔な席が30元で買え、

おまけに朝食までついてくる(らしい)とはかなりお得な話であった。

:六

僕はすっかりほったらかしのジェンホアンやリュックのことが気になったが、

あまりに混雑した通路を越えて席まで戻る気にもなれなかった。

僕らはまるでVIPな気分で他に誰もいない食堂でくつろぎ、煙草を交換しながらしばらく雑談してひと時を満喫した。

硬座の知り合った人達がぎゅうぎゅうになって寝てる事を思うと抜け駆けしたみたいで少しずるいような気もしたが、いつとなくテーブルに突っ伏して眠ってしまったのだった。

夜間なんどか目が覚める。

二人の男は目の前で眠っているし、列車は相変わらず暗い山や谷を轟音で突っ走り続けている。

開け放ちの窓から少しヒンヤリする空気がごおごおと音をたてて入リ込む。

トンネルを何度も進む。

汗の乾いたブルージーンズと汚れたTシャツ。

テーブルのクロスが古い蛍光灯の色によって、いっそう非現実的な白に見えた。

朝になった。

食堂は寝床から本来の場所へと回帰していた。

従業員が僕らの眠るさまを不思議に思うこともなく朝食の準備に動き回っている。

目が覚め、半分眠ったまま席に座っていると、そのまま目の前に朝食が運ばれてきた。

なんだかおかしかった。

:七

朝食を平らげてから

僕は二人に別れを告げ自分の座席に戻った。

ジェンホアンが気になった。

僕は昨日の晩からふっと席を立ってそのまま今まで戻らなかったのだから。

席にはジェンホアンはいなくて、連れの家族によると一人で何処かへ眠りにいったということだった。

なんだかかわいそうな事をしたと思った。

一緒に食堂席に連れて行けばよかったのだ。

それにこのまま去ってしまうのは、僕に何かをくれると言ってくれたジェンホアンの気持ちを踏みにじるような気がした。

:八

しかしそうこうしていると列車は目的地の「柳園」駅についてしまった。

降りないわけにはいかなかった。

僕はよほど何か言づてをしよかとも思ったがやめてしまった。

一体何をどう書けばいいのだ?

ジェンホアンが汚れた通路で鞄を枕に眠っている姿が浮かんだ。

僕はその家族に挨拶すると後ろ髪をひかれるような思いで列車を降りた。

そういう雑多な思いを巡らすことも長くは続かなかった。

初めて感じるような乾いた空気が、がらんとした屋根のない駅に広がっている。

太陽光線がまともに照りつける。

日本を出て10日とは思えないほど時間が経ったように感じた。

ずいぶん遠くまできたなと思った。

終 |